てんかん[専門外来]

はじめに

突然倒れたり、痙攣(けいれん)をしたりする発作はどなたでも驚きます。“てんかん”という言葉を思い浮かべた方もいらっしゃると思います。また、かかりつけの医師から“てんかん”の可能性を指摘された方もいらっしゃると思います。このホームページは、不安に思ったあなたが読んでいるだろうと思ってのメッセージです。

痙攣(けいれん)とてんかん発作

脳の病気であれ、体の病気であれ、けいれんは脳の悲鳴と考えてください。最初は、救急搬送され、救急医、脳神経内科医や脳神経外科医により、初療され、発作を薬で止めてもらったと思います。次に緊急性のある病気がなかったか調べていると思います。具体的には、心電図で不整脈がなかったか、脱水や低血糖がなかったか、肝臓の働きが悪くなっていなかったか、等々、それらに異常がなかったのであれば、数日で退院となり、“てんかん”なども含めて、脳神経内科や脳神経外科を受診して精査するように指示をされたと思います。紹介状をもらって、できれば当院地域連携室に予約をとって受診をしてください。てんかん発作は、大脳の神経細胞の病気です。決して心の病気(精神疾患)ではありません。

てんかんの問診

最初の発作は、いつ頃だったでしょうか?何回同じように倒れたり、けいれんしたりすることがあったでしょうか?ご家族やご親戚に似たような症状を指摘されたことがなかったでしょうか?初診時の参考になります。受診をする時には、その症状を目撃した人と一緒に来院することを勧めます。意識がなかったあなたの症状は、あなたでは分からないからです。一緒に受信できなくても、その時の症状、特に顔が横を向いていなかったか、目はどうだったか、顔が歪んでいなかったか、手足は同時にバタバタしていたか、そうでなかったか、何分くらい続いていたか、すぐに話をすることができたか、等々、多くの情報を聞き出してから受診することを勧めます。

てんかんの診断

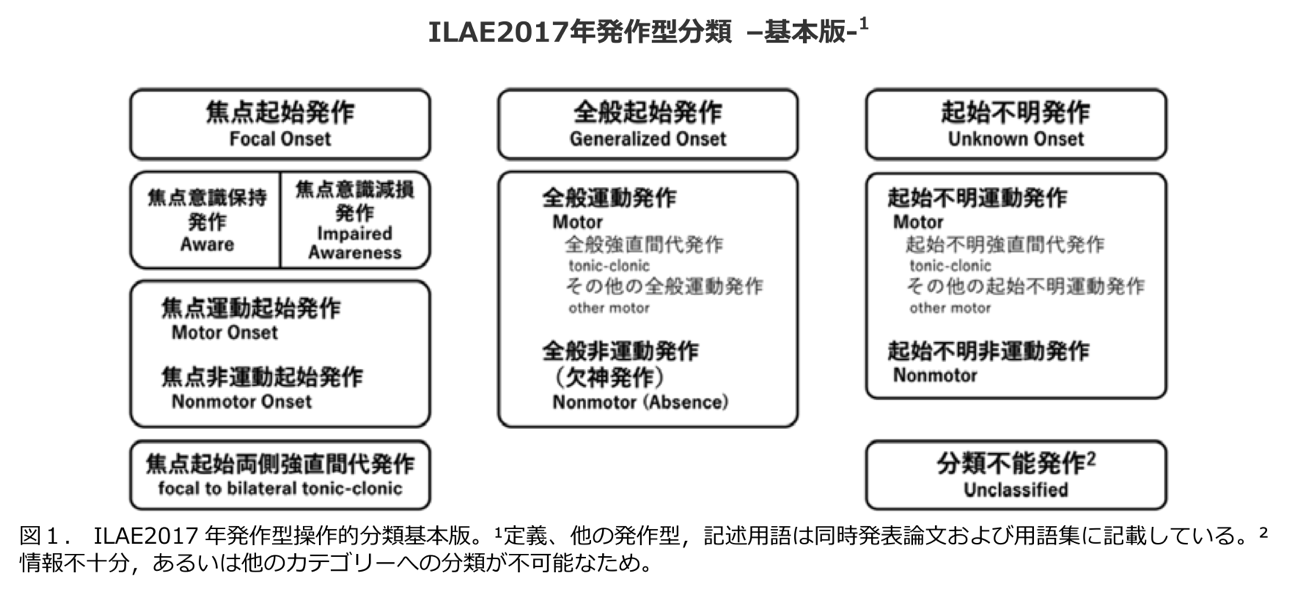

発作を起こした時の脳波とビデオを同時に撮影して確認をする場合を除いては、診断の根拠になるのは、発作時の症状です。脳波やMRIは、補助診断でしかありません。24 時間以上の間隔を空けて 2 回以上の非誘発性発作が生じた時、“てんかん”と診断されます。てんかんの発作には、特徴があります。人種差や年齢差、男女差は、ほとんどありません。全身けいれんはわかりやすいものですが、他にも、多々あり、その特徴を(医学)専門用語に置き換えていくのが問診です。例えば、てんかん発作の時に、倒れないで開眼をしていて、応答がなく、記憶もなくなっているような状態を「意識減損」と言います。そのような時に、一定の動作で無意味に手足を動かしていれば「自動症」の時もあります。これらの例のように、発作を専門用語にして、てんかん発作の症状を分類して診断して行きます。

図1:「てんかん研究」37(1):15-23、2019.p18

診断での注意

誘因のない発作が2回あれば、“てんかん”と診断されます(てんかん診療ガイドライン2018,p2)。自動車運転免許の制限をはじめとした色々な社会生活の制限を受けることがあり、てんかんの診断は患者さんにとって重いものです。「たったそれだけのことで、診断するなよ。採血や脳波、MRIなど、近代的な検査もせずに。」と外来で憤慨されることもあるでしょう。ただ、冷静に考えてください、自分の意図しない動き、意図せず意識を失っていることがあれば、あなたが怪我をします。周りの大切な家族を事故に巻き込むかもしれません。この事実を考えて、治療により、発作からの解放を目指してみませんか?

発作症状を2回認めた患者さんの中には、「徹夜などの睡眠不足が誘因になったのではないか?」と、てんかんの診断を否定してもらいたくて来院されることもあります。異常を見つけやすくするため、睡眠不足での脳波依頼することも多く、そのように思われるのかもしれません。ただ、オーストラリアの初回の発作のデータベースの研究では、睡眠不足を誘発因子と考えるべきではないと報告されています(Epilepsy & Behavior. 33:p122-125, 2014。)。誘発する因子は、外傷、脳卒中、感染、アルコールからの離脱などが挙げられています(Epilepsia,55:475-482,2014.)。

てんかんの治療

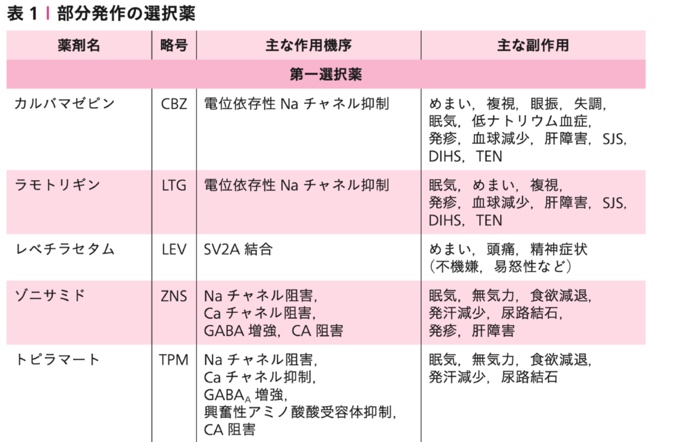

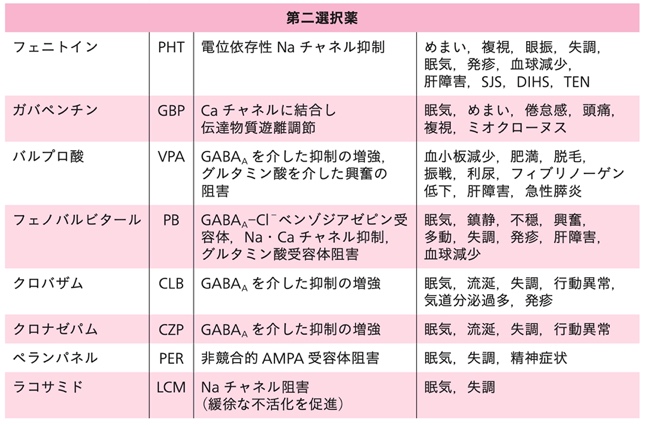

適切な治療薬による発作の抑制、発作の消失を目指します。治療薬は年々増加しています。それぞれに特徴があります。特に焦点性発作に対する治療薬は年々増加してきました。旧世代、第二世代、第三世代のものが日本でも使用できるようになっています。治療薬の選択にあたって併存疾患の有無、年齢、性差を最初に考慮して選択していることは言うまでもありません。ガイドラインに準拠し、エキスパートオピニオンを参照して患者さんに適した高てんかん発作薬を選択しています。(表1:てんかん診療ガイドライン2018,p28より,)

表1:てんかん診療ガイドライン2018,p28より,

難治性てんかんの治療

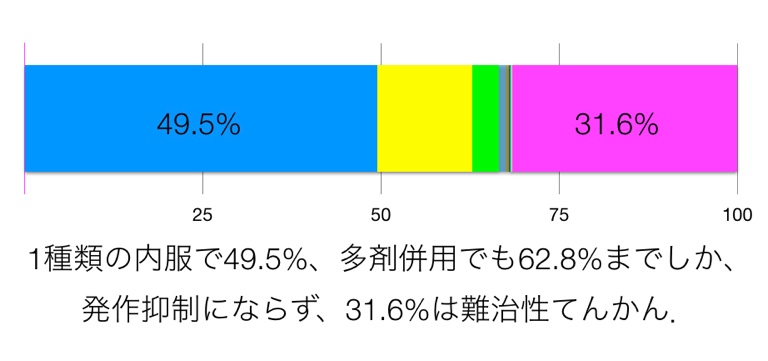

抗てんかん発作薬は、神経活動の鍵となるところに作用する薬剤です。これを作用機序と言います。1種類で発作が抑制されるのは、おおよそ50%とされることが知られています。それは、多剤併用でおおよそ2/3まで達成できることも知られています(図2:Epilepsia. (Suppl.):54:5-8,2013)。作用機序に精通した専門医で併用薬を選択することが大切です。似た作用機序の服薬では、副作用が予想されます。また、併存疾患の治療薬の効果が減少することもあります。発作が消失しない場合でも、手術の併用を提案することがあります。

図2

てんかん手術

てんかんの手術の考え方には、大きく3つの戦略があります。1) てんかん発作の原因となる部位を切除する方法、2) 大脳の神経活動のネットワークを遮断して、異常な神経活動が大脳の中を拡散するのを防止する方法、3) 埋め込み機器により、神経活動を修飾して、発作頻度を減らす、重篤な発作を抑制する方法の3つです。

てんかん外科手術は、薬物抵抗性で難治性てんかんの患者さんに実施しています。治験実施時には、協力を仰げる方には治験参加の意思を確認することも併せて行なっています。ビデオ撮影と脳波測定を同時に行い、ビデオによりてんかん発作の発作型を確認し、同時に測定した脳波が、その発作型を説明できるものかを検討します。この最初のステップが大切です。手術を検討できる時には、その戦略を考えることができるように、CT、MRI、PET、SPECTなどの画像所見を追加して、十分な検討を加えていきます。多施設共同で615例の成人の焦点性てんかんの患者さんのてんかん外科手術(そのうち497例が側頭葉前方切除)を検討した論文があります。それでは、5年経過時の発作消失が52%と報告されています(Lancet.378:1388-95, 2011.)スウェーデンの登録研究でも成人で62%、小児で50%の発作消失が得られていました(Neurology,81:1244-51, 2013.)。

側頭葉てんかんの手術成績

側頭葉てんかんは、患者さんが多いこと、および、難治性であることが多く、手術対象になることが多いてんかんです。また、その手術方法が定型的であることもあり対象となることが多いものです。手術成績は、発作の消失率、および、社会生活の質の二つを中心にしています。カナダからは、2年後76。2%、12年後70。8%の発作消失が得られていたという成績とともに、発作消失により社会生活が良くなったことが報告されていました(Seizure,17:339-49, 2008.)。一方、側頭葉てんかんの手術が多く実施されたことにより、課題もまた見えてきています。ノルウェーからの近年の報告では、術後10年経過して、側頭葉てんかん手術後、得たもの、失ったものという報告があります。長い経過ののちに、記憶力や記銘力の問題があり、雇用や独立性、孤独感を術前の問題の解決に手術がつながっていないことも指摘されています(Epilepsy Behav.147:109400, 2023.)。ですから、切除外科手術の目的や期待することを明確にするように主治医と話すことが大切です。

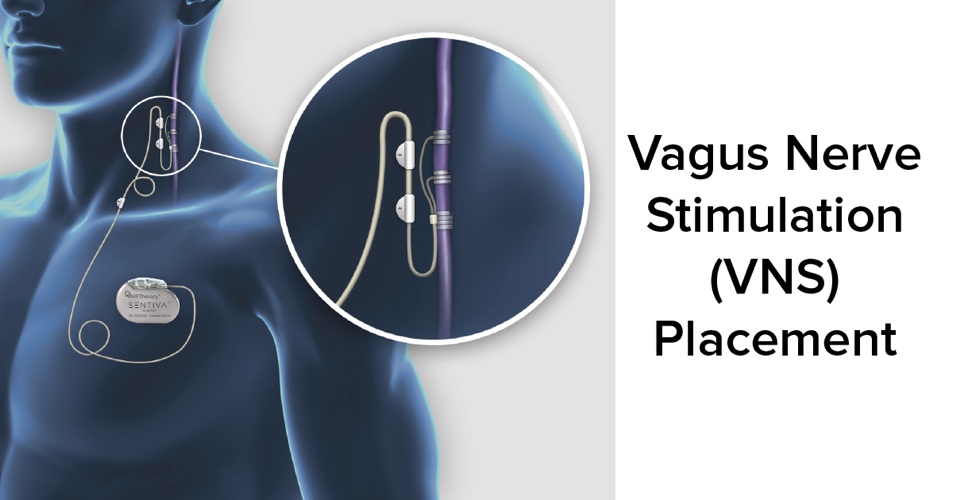

迷走神経刺激術(VNS治療)

すでに確立されたてんかん治療法の一つです。目的は、難治性てんかんの患者さんで、てんかんの切除外科の適応がない、幅広いてんかん発作を対象にしています。方法は図に示したように、頸部の迷走神経に刺激電極を置いて、逆行性に大脳を刺激することにより、てんかんの発作頻度を減らすものです。日本へ2010年から導入され、すでに2000例以上の埋め込みが実施されています。導入直後からの385例のうち362例のデータでは、3年経過時で50%以上の発作頻度の減少が得られたのは58。8%と報告されています(Epileptic Disord, 19:327-338, 2017.)。確かに手術を必要としますが、大脳を触ることのない手術ですので、周術期の合併症を除けば、機械による、内服との相互作用のない治療と当院では説明しています。有害事象には、嗄声や咳嗽が挙げられています。有害事象への認容性が得られない時には、やむを得ず、刺激を減らしたり、止めたりすることで対処します。有利な点は、発作頻度を減らす効果だけでなく、服用数を減らす可能性もあります。また、大脳の手術に比して、簡易なことも挙げられます。手術当日に食事や、トイレ歩行も可能になります。当院での典型的な入院治療日数は、3日間を予定しています。

図3:迷走神経刺激装置(VNS)

治験

難治性てんかんの患者様では、既存の抗てんかん薬での治療に限界のあることも否めません。当院では、治験コーディネーターと共に、治験を提案、お願いすることもあります。

※2025年2月執筆時のものです。今後は、自動車免許、公的医療支援制度、抗てんかん薬の特徴等を追記していく予定です。

日本てんかん学会< https://square.umin.ac.jp/jes>

日本てんかん外科学会< https://plaza.umin.ac.jp/~jess>

日本てんかん協会< https://plaza.umin.ac.jp/~jess>

全国てんかんセンター協議会< http://epilepsycenter.jp>

大阪大学医学部附属病院てんかんセンター< https://www.hosp.med.osaka-u.ac.jp/home/epilepsy/>

神戸大学医学部附属病院てんかんセンター< https://www.hosp.kobe-u.ac.jp/epilepsy/>